空間識失調

操縦者が自分または操縦している航空機の姿勢、位置、運動状態(方向、速度、回転)などを客観的に把握できなくなった状態を指します。

空間識失調を原因とする航空機事故は数多く報告されています。「どういうときに、どういった錯覚が起きやすいのか」、また、「その対策は何か」を理解するため、事故あるいはインシデントの報告を確認しておくことは有効です。

空間識失調の分類には、下記のように2通りの分類方法があります。

- 認識の有無による分類

Type-Ⅰ:認識していない空間識失調(unrecognized SD)

Type-Ⅱ:認識している空間識失調 (recognized SD)

Type Iは誤った判断が認識されていないことから航空安全にはより影響が大きく、対照的にType IIは信頼できる情報が何であるか(主に計器)を認識できるため航空機事故につながるインシデントとしてはごく一部にすぎないとされています。 - 原因別分類

①視覚性

視覚は錯覚を起こしやすいことを理解しておくことが重要です。

②体性感覚(皮膚感覚・深部感覚)

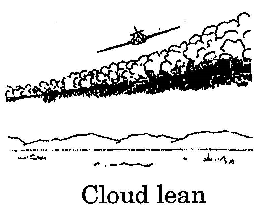

雲の傾きを水平方向と勘違いする(下図cloud lean)

漁船の漁火を星と勘違いする

雲の中で、風景による視覚情報がないため、上下がわからなくなる

座面からの圧迫・ベルトの圧迫で、位置を自覚しているため、圧のかかる方向が重力方向でない場合に誤認する

③内耳性

水平飛行から機体を傾けた場合、当初は傾いたことを認識できるが、時間が経過し仮に視覚情報がなかった場合には、その位置を水平と錯覚する。今度は、その位置を真の水平飛行に戻したときには逆に機体が傾いていると錯覚する。

コリオリ現象:旋回中に頭を左右に振ると上昇・下降・回転といった感覚が入り交じり平衡感覚が失われる現象。原理的に動揺病の発症過程として知られ、水平に回転する椅子に被検者を座らせ、さらに頭部を前後左右に屈曲させること、すなわち水平回転に加えて、別の方向の刺激が加わることで、定量的な誘発が可能。

雲の傾きによる視覚錯覚 - 対策

①人は錯覚を起こすということを理解しておく

②錯覚を起こしやすい状況を理解しておく

③体調を整えておく

④計器を信じる